本文是《全球供应链重组研究》系列之三,作者林和坤,深企投产业研究院院长。

东西方民族国家的国民,往往被贴上不同的标签。比如儒家文化圈的中日韩国民吃苦耐劳、集体主义、服从权威,美利坚国民追求成功、个人主义、冒险进取。且不说这些标签是否妥切,这些鲜明的国民特性,对一个国家的经济起飞,有帮助吗?

关注制度的经济学家也关心文化对增长的作用,然而莫衷一是。新制度经济学一般认为,文化传统作为非正式制度安排,能够影响交易成本,一国文化的演进会影响正式的制度变迁,进而影响经济绩效(诺思),文化和价值观容易导致制度变迁出现路径依赖(格雷夫)。

对于东方集体主义,某些学者认为,这是东亚民族国家经济起飞的桎梏,特别是集体主义与威权政治、计划经济更容易结合,如果向市场经济制度转轨过程拖而不决,路径依赖可能导致高昂的时间成本和试错成本。在日本、韩国,少有人研究集体主义与市场经济的冲突,我们也很少看到类似的说法;在新加坡,儒家文化在很长时间里被视为国家资源禀赋的一部分,是长期增长的助力。

抛开文化传统对经济增长作用的争议,一个国家的“国民性”,即给别国人的普遍印象,也不是一成不变,而是在持续演进之中。比如,所谓的“吃苦耐劳”,当真是东亚文化一以贯之的属性吗?这种说法,在上个世纪60年代“亚洲奇迹”之后才成为主流。

美国传教士西德尼·古利克在明治维新时期的日本生活了25年,他在1903年所著《日本人的演变》中提到,许多日本人给人的印象是“懒惰以及对时间的流逝完全不在意”。韩裔经济学家张夏准在《富国的伪善》中引述1915年一名澳大利亚管理顾问对日本人的看法,“当我看到你们的人工作时,很快就丢掉了你们劳动力廉价的印象。无疑,他们所需的报酬很低,但是产出也一样地低;看过你们的人工作使我感到你们是一个非常满足于懒散的民族,认为时间不重要。当我向一些管理人员反映这些问题时,他们告诉我不可能改变与生俱来的民族习惯”。

改革开放初期,西方人对中国大陆民众的普遍看法,同样是“懒散”、“无所事事”和效率低下,难以胜任工业化发展的素质要求,恰如当今国人对某些东南亚和南亚、非洲国家民众的看法。似乎经济不发达的地区,文化传统和国民性适足以作为其落后之根源;而进入增长快车道后,反过来被论证为经济增长的助力。从这个角度来看,国民性、文化传统与经济增长的关系研究,不过是先入为主的推定而已。再过二三十年,恐怕世界又要惊叹南亚、非洲国民吃苦耐劳的品质了。

在经济学“理性经济人”的假设里,人们会对激励做出反应,人同此心,心同此理,没有国别与文化之分,亚洲国民从昔日之懒散到今日之勤劳,无非是激励发生了作用。还有一个更好的解释是,在二元经济阶段,工业化起步期一时无法消纳淤积在农村的海量剩余劳动力,大量劳动人口隐性失业或半失业,以致于游手好闲、无所事事,同时,就业人群的劳动纪律、劳动素质以及对应的生产管理技术,要在外资企业知识外溢、“干中学”过程中逐步得到培养提升。

全球供应链的转移或重组,让参与各国的经济起起落落,这个过程中亚洲主要经济体受益最为明显,其整体发展举世瞩目。半个多世纪以来,从日本到亚洲四小龙、亚洲四小虎、中国大陆、印度,甚至是孟加拉国,亚洲嵌入全球供应链和价值链的范围持续扩大,程度不断加深,同时形成了经济增长俱乐部。数据显示,从1960到2018年,亚洲经济体的人均GDP年均增长率达4.7%,远高于1.9%的世界平均增长率和经合组织成员国2.2%的平均增长率。

亚洲的发展减少了全球不平等。进入超级全球化阶段,全球的经济收敛、收入趋同才逐渐成为现实,发展中国家占全球经济的份额不断提高,卢卡斯之谜(即在资本边际报酬递减条件下,为什么资本不从富国流向穷国)已得到根本改观。在发展经济学家(比如萨拉·伊·马丁)看来,尽管几乎全球所有国家内部的不平等都有所加剧,但国家间的不平等却在下降,这很大程度上是由于1980年代以来,占全球人口近半的亚洲发展中国家,主要是中国、印度人均收入持续提高,实现了全球减贫事业最伟大的成就。这也是全球供应链造福全球经济的典范(虽然现在面临气势汹汹的反弹)。

经济学家孜孜不倦的寻找穷国变富的秘诀。罗伯特·卢卡斯的名言是,“人们一旦开始思考经济增长这个问题,就再也不会去想其他事情了”。“亚洲奇迹”让世界银行、国际货币基金组织的发展经济学家们为之着迷,总结如日本、亚洲四小龙等经济体跨越“中等收入陷阱”的发展实践,挖掘经济持续增长的源泉。

在开放的世界经济中,探究亚洲各国经济持续增长的动力之源,与理解全球供应链背后的推力,实际上是一回事。1997年亚洲金融危机发生之前,保罗·克鲁格曼尖刻地评论,亚洲新型工业化国家的快速增长,来自劳动、资本等要素投入的快速增加,不是通过提高效率实现的,这是汗水经济,而不是智慧经济;亚洲的发展建立在浮沙之上,随着要素投入增长放缓,资本边际报酬递减,高储蓄率与高投资率不可持续,亚洲奇迹迟早幻灭。“李光耀执政时期新加坡的增长与斯大林执政时期苏联的增长是经济‘孪生兄弟’——都是纯粹靠动员资源实现的增长”,克鲁格曼对新加坡的批判让李光耀多年来耿耿于怀,当新加坡名列全球创新国家前列之际,他也得以扬眉吐气。

认为亚洲的发展与技术进步无关,与发展事实不符。增长核算中,对发展中国家全要素生产率或者索洛余值(在要素投入既定的情况下额外增加的生产效率)的测算,一直是个难题。特别是对于中国这样的后发国家,大量技术进步蕴含在资本投入中(林毅夫),如果无法有效进行分解,产出的增长绝大部分可以用要素投入来解释,以致于技术进步对经济增长的贡献可以忽略不计。此外,如果非生产性投资(基础设施建设)在资本存量的比重较大,也会夸大资本的贡献。TFP核算方法的固有缺陷,恐怕正是克鲁格曼误判的原因。

在各种经济理论中,二元经济与结构转换,是解释亚洲奇迹比较合适的工具。按照蔡昉对二元经济理论的进一步发展,可以认为,亚洲主要经济体的增长,大体经历这样一个过程:

随着现代医学、医疗卫生事业的进步,二战后亚非拉国家普遍度过马尔萨斯陷阱(高出生率、高死亡率与人口的低增长),并在第一产业淤积了大量剩余劳动力,长期处于低水平的均衡状态(格尔茨内卷化)。

在政治稳定的基础上,亚洲主要经济体实施开放以及外向型发展战略,参与全球化进程,庞大的劳动人口进入全球分工体系,剩余劳动力源源不断地进入生产率更高的第二产业和第三产业,经济保持较快增速,产业呈现库兹涅茨式的演进,即进入刘易斯二元经济发展阶段。同时,新增劳动年龄人口的受教育程度不断提高,从总量和质量两个方面改善人力资本的存量,加上规模效应、资源配置效应、干中学、创新外溢等作用,资本积累加速与技术进步同时发生。印度、印尼、越南、孟加拉国、菲律宾等大体上处于这一阶段。

随着刘易斯拐点到来,经济活动人口下降,基于劳动力总量的人口红利、劳动力无限供给的特征逐渐消失,人力资本的改善速度减缓,在资本替代劳动力的过程中,资本回报率也会下降。进入这个阶段的经济体,面临中等收入陷阱问题,需要找到新的增长源泉。

突破中等收入陷阱的国家,则进入新古典增长阶段,增长动力来自于创造性破坏、技术进步、全要素生产率,这也是西方发达经济体的现状。就目前而言,也仅有日本和亚洲四小龙处于这一阶段。

二战以来,全球供应链经历多次转移,形成了北美(以美国为中心,辐射加拿大、墨西哥)、欧洲(以德国为中心、辐射欧盟和英国)、亚洲(以中日韩为核心,辐射东南亚和南亚)的三大制造业中心。从总量看,亚洲供应链在全球占据首要位置。2022年全球制造业增加值中,亚洲占比达到46%,其中中国、日本、印度、韩国占比分别为29.5%、4.97%、2.84%、2.6%,分列全球第一、第三、第五、第六,东盟六国(印尼、泰国、越南、马来西亚、新加坡、菲律宾)合计占比为4.3%(2021年度)。

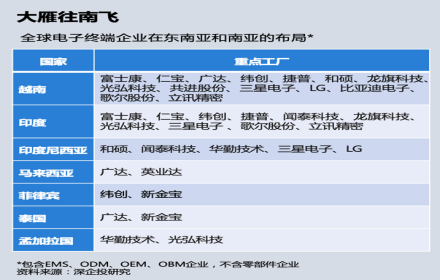

中美博弈推动全球制造业和供应链重新配置,叠加供应链区域化和近岸化趋势,亚洲供应链加速一体化发展。从东盟和南亚的情况看,除新加坡之外,都处于刘易斯二元经济发展阶段,政治总体较为稳定,劳动人口规模庞大,具备发展劳动密集型产业的比较优势,借助跨国公司中国+1、中国+N战略实施,积极承载产业转移。以电子制造为例,2015年起,随着全球终端进入滞涨阶段甚至负增长,高增长的新兴市场国家如印度成为ODM和代工厂布局重点。贸易摩擦发生以后,全球大型EMS代工厂继续分散供应链风险,将产能部分转移南亚、东南亚。

以降低企业生产经营效率为代价的产能转移,一定程度上会对中国的制造业供应链中心地位造成冲击,这种冲击是否可控,取决于三个方面:

一是原有劳动密集型岗位流失、劳动者失业的程度,劳动者再就业后能否保持甚至获得更高的收入,这考验劳动力再配置的效率,劳动力要素的市场化以及政府的公共服务不可或缺。

二是中间品贸易过程中,中国大陆与东南亚、南亚的竞争及互补关系,也就是国际分工相对地位的升降。仅就电子产品领域而言,由于其产业链条长,各经济体间的中间品贸易往来密切,目前中国与东盟、南亚的分工合作总体上多于直接竞争。

三是在可见的将来,在经济地理、规模经济作用下,亚洲在全球供应链和全球经济版图中的位置将持续提高,东盟与南亚有望成为引领全球经济增长的新生力量,在需求端对中国大陆产品和服务产生拉动作用。关键是中国企业能否抓住这个机遇。

中国需要东盟,恰如他们需要中国。中国要在最大化嵌入全球价值链和分工体系的同时,把经济风险降到最低,而在一个紧密联系、相互依赖的亚洲供应链中,中国将拥有更多的话语权,也能更好应对脱钩风险。只要中国和东盟的政治经济关系持续深化,文化社会交往深入推进,在跨越中等收入陷阱的道路上,我们就能获得更大的发展空间。